Dolok Sanggul (27/01/2021), Masa Pandemic Covid 19 yang sudah berlangsung hampir setahun ini, menjadi peristiwa yang sangat penting untuk direnungkan dan direfleksikan secara bersama oleh semua pihak. Semua bangsa tidak hanya bergumul terhadap aspek Kesehatan saja, tetapi juga dampak-dampak yang ditimbulkan. Hampir semua mengalami resesi ekonomi dan menyusun kembali strategi pembangunan untuk tetap bertahan dan memperbaiki kondisi ekonominya. Sektor pangan yang selama ini terabaikan, menjadi keprihatinan bersama. Tidak banyak kebijakan yang mendukung ketahanan pangan selama ini. Petani dan masyarakat adat yang selama ini konsisten memproduksi pangan seringkali terabaikan. Tanah yang menjadi penopang pangan juga dieksloitasi untuk kepentingan-kepentingan pembangunan yang tidak berhubungan sama sekali dengan ketersediaan pangan.

Konflik tanah atau agraria terus meningkat di Indonesia, bahkan di masa pandemic covid-19 dan ini menjadi keprihatinan banyak pihak khususnya organisasi masyarakat sipil. Padahal jika dilihat dengan teliti, di masa pandemic ini, petani dan masyaakat adat justru bisa dikatakan sebagai kelompok yang tetap memiliki akses terhadap pangan, saat sektor lain harus ditopang dan disubsisi.

Sayangnya, sampai saat ini, kesadaran para pengambil kebijakan masih saja terfokus pada pembangunan-pembangunan infrastruktur pertanian berskala besar, pariwisata, industri, dll. Bukan pada bagaimana memperkuat pangan nasional dengan memberdayakan petani dan masyarakat adat. Padahal pembangunan-pembangunan berskala besar tersebut justru semakin memicu tingginya konflik agraria di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah kawasan danau Toba. Sementara itu, penyelesaian konflik-konflik lama berjalan lambat.

Sejak 2015, KSPPM, AMAN Tano Batak, HARI, Bakumsu dan beberapa NGO di Sumatera Utara telah menyampaikan pengaduan peyelesaian 16 konflik agraria di Kawasan Danau Toba kepada Pemerintah Indonesia. Namun, sayangnya baru satu kasus yang saat ini ditangani dengan serius. Terbitnya SK.8172/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2020 tentang penetapan HUtan Adat MHA Pandumaan Sipituhuta merupakan satu-satunya kasus yang secara serius ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam lima tahun terakhir. Terbitnya SK ini memang pantas disyukuri dengan tetap berharap progress penyelesaian kasus lainnya bisa tetap berjalan. Sayangnya, terbitnya SK ini juga bukan tanpa persoalan, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Tidak seluruh hutan menenyan mereka ditetapkan sebagai hutan adat. Sebagian malah dialokasikan menjadi areal ketahanan pangan.

Kebijakan ini semakin menyusahkan kehidupan petani dan masyarakat adat yang sampai sekarang masih berjuang mempertahankan hak atas tanah. Padahal, perjuangan hak atas tanah merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara.

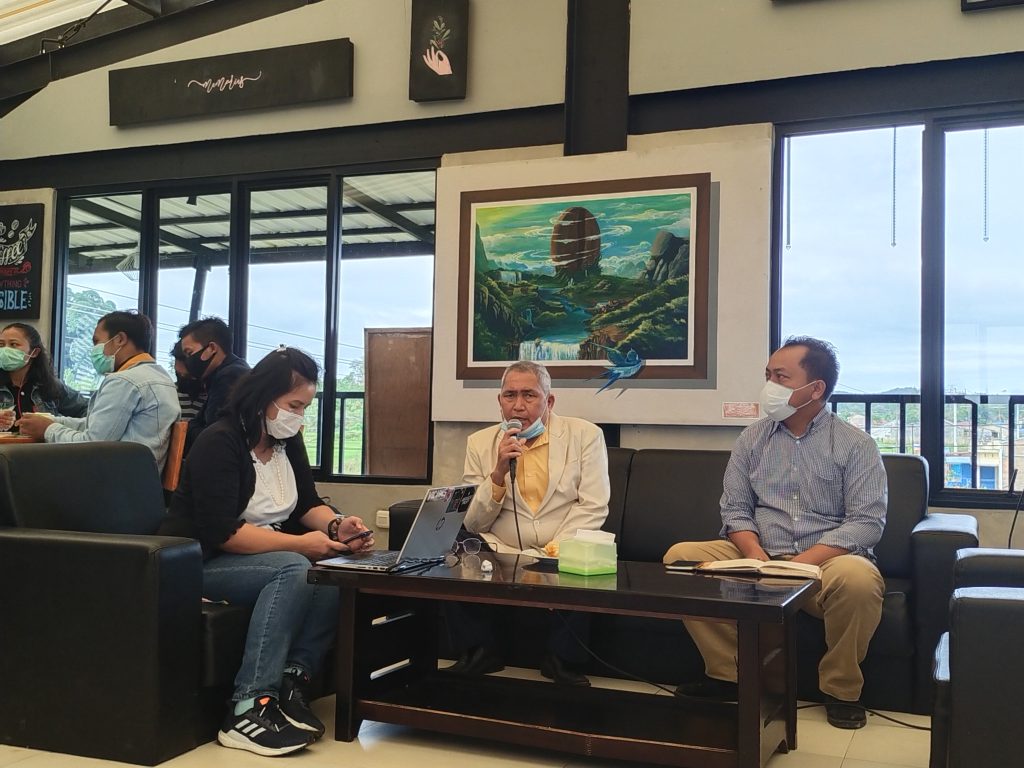

Menyikapi terbitnya SK tersebut, KSPPM, AMAN Tano Batak dan Raoul Walleburg Institute (RWI) menyelenggarakan kegiatan seminar “Masa Depan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta paska terbitnya SK Hutan Adat Pandumaan-Sipituhuta No.8172/2020 pada tanggal 30 Desember 2020 lalu”.

Pdt. Haposan Sinambela, perwakilan MA Pandumaan-Sipituhuta, yang menjadi salah satu narasumber dalam acara tersebut berharap agar seluruh hutan kemenyan mereka dikembalikan kepada masyarakat adat sebagaimana tuntutan awal mereka sejak berjuang. “Kami jelas tidak terima dengan putusan tersebut (SK No.8172/2020), mau itu Food Estate atau apa, kami hanya menginginkan kalau hutan itu tidak berkurang dan tidak bertambah untuk kami” ujar Pdt. Haposan Sinambela.

Setelah uraian dari pdt. Haposan Sinambela, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), M. Said menjelaskan proses terbitnya SK tersebut. Menurutnya, SK Pencadangan Hutan Adat yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 seluas 5172 ha berbeda dengan wilayah adat yang di SK-kan oleh Bupati Humbang Hasundutan pada tahun 2019 lalu. Penetapan hutan adat Pandumaan-Sipituhuta berangkat dari SK Bupati tersebut dan menetapkan yang masih ada tegakan hutannya, sedangkan perkampungan, perladangan, dan hutan yang dianggap semak-belukar tidak dimasukan ke dalam hutan adat Pandumaan-Sipituhuta.

Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM RI, menjelaskan Perjalanan Pandjang Menuju Pemulihan Hak atas Properti Adat di Pandumaan-Sipituhuta, praktik-praktik perampasan tanah masyarakat oleh negara dan aspek-aspek yang terkait dengan HAM akibat perampasan tanah tersebut. “Sesungguhnya hukum konstitusi yang ada di Indonesia jauh lebih progresif daripada negara-negara lain karena dalam konstitusi kita sudah diakui keberadaan hak-hak masyarakat adat” tegas Sandra. Menanggapi SK Hutan Adat Pandumaan-Sipituhuta yang baru ditetapkan, Sandra Moniaga mempertanyakan adanya pengurangan luas hutan adat yang ditetapkan dari yang diajukan masyarakat adat dan SK Bupati tahun 2019. SK Hutan Adat ini juga tidak sesuai dengan berita acara tim verifikasi yang dibentuk oleh Kementrian LHK itu sendiri. “Bagaimana rencana pemerintah dalam mengembalikan hak hutan adat secara keseluruhan?” tanya Sandra kepada pihak KLHK dan Pemkab Humbang Hasundutan.

Selanjutnya Delima Silalahi dari KSPPM menjelaskan kronologis perjuangan MA Pandumaan-Sipituhuta, dari awal sampai mendapatkan SK.8172/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2020. Sayangnya, penetapan Hutan Adat tersebut tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena ada 2051 Ha dari wilayah adat dialokasikan ke dalam areal Ketahanan Pangan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan MA sebagai pemilik wilayah adat. Keputusan tersebut melahirkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat. “KSPPM sebagai pendamping meminta pemerintah atau KLHK mengembalikan keseluruhan wilayah adat tersebut kepada masyarakat adat, seharusnya perencanaan pembangunan apapun harus sesuai dengan perencanaan wilayah kehidupan masyarakat adat”, ujar Delima.

Narasumber terakhir, Abdon Nababan, Dewan Nasional AMAN, menegaskan bahwa terbitnya SK ini menjadikan MA Pandumaan-Sipituhuta sebagai subjek hukum yang diakui oleh negara. “Dengan diakuinya mereka sebagai subjek hukum, maka negara akan melihat komunitas ini eksis dan memiliki hak-hak konstitusional”, ujarnya. Abdon Nababan menawarkan dua cara menanggapi SK ini, yaitu dengan menyampaikan atau menyurati keberatannya kepada Kementerian LHK dan/atau menguji keabsahan kewenangan Menteri LHK yang mengurangi hak konstitusional yang bisa jadi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia MA Pandumaan-Sipituhuta.

Peserta sangat antusias menanggapi paparan narasumber. Beberapa penanggap bahkan dengan tegas menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan KLHK yang hanya menetapkan 2393,83 ha wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta sebagai Hutan Adat dan Tindakan sepihak pemerintah mengalokasikan 2051 ha wilayah adatnya untuk Ketahanan Pangan. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Edu Pandiangan, Kersi Sihite, Op. Febri Lumbangaol, Prof. Lijan Sinambela, Zeki Munte, Darsen Lumbangaol, dll.

Menanggapi pertanyaan para peserta, M. Said Kembali menegaskan proses penetapan hutan adat yang mereka lakukan. “Wilayah adat kalian tidak kemana-mana, yang kami SK-kan hanya wilayah yang ada tegakan hutan. Wilayah adat kalian tetap menjadi milik kalian sesuai dengan SK Wilayah Adat yang ditetapkan Bupati Humbang Hasundutan” tegas M. Said.

Seminar ini ditutup oleh Roganda Simanjuntak AMAN Tano Batak sebagai moderator.

Dalam seminar yang dihadiri sekitar 80 peserta dan diikuti 65 peserta online tersebut juga dibarengi dengan berbagai kegiatan seni dan budaya yang menghadirkan kelompok Teater O-USU Medan, pemain seruling Martahan Sihotang, pencipta lagu-lagu bertema lingkungan, Arif Girsang, Band Geng 16 USU dan beberapa group band para pemuda di Kabupaten Humbang Hasundutan. ***

oleh: Kalang Zakaria