Sejak awal kehadirannya pada 1980-an, PT Inti Indorayon Utama—yang kini dikenal sebagai PT Toba Pulp Lestari (TPL)—telah membawa perubahan besar di wilayah Tapanuli Raya. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perusahaan ini justru menimbulkan kerusakan di hampir seluruh aspek kehidupan. Berdasarkan catatan KSPPM, terdapat sedikitnya sembilan jenis dampak yang ditimbulkan oleh PT IIU–PT TPL selama lebih dari tiga dekade beroperasi di Tapanuli Raya.

- Perubahan Lanskap dan Hilangnya Hutan Alam

Perusahaan ini memulai operasi dengan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan secara bertahap menebang jutaan meter kubik hutan alam. Hutan-hutan beraneka ragam itu kemudian diganti dengan ladang tanaman industri, khususnya eukaliptus, yang ditanam secara monokultur dalam skala besar. Transformasi dari hutan polikultur ke monokultur ini berdampak besar pada keanekaragaman hayati. Salah satu korban utamanya adalah pohon kemenyan—pohon keramat dan sumber penghidupan utama masyarakat adat Batak. Di wilayah-wilayah seperti Pandumaan-Sipituhuta, Sipahutar, dan Nagasaribu, hutan kemenyan digusur dan masyarakat kehilangan warisan ekologis serta sumber ekonominya yang lestari.

: Pembukaan Hutan alam di dalam izin PT. TPL pada tahun 1990-2023

| Tahun | Hutan Tanaman | Hutan Alam | Catatan |

| 1990 | 38.000 ha | 67.196 ha | 37.000 Ha pembukaan hutan alam |

| 1996 | 38.000 ha | ±67.000 ha | Stabil |

| 2000 | 44.565 ha | 59.000 ha | 8.000 Ha Pembukaan hutan alam |

| 2006 | 44.000 ha | 59.000 ha | Tidak ada ekspansi |

| 2009 | 60.000 ha | 49.000 ha | 10.000 Ha hutan alam berkurang |

| 2019 | 72.000 ha | Tidak disebut | 12.000 pengurangan Hutan Alam |

| 2020-2023 | 72.000 Ha | Tetap | Tidak ada perluasan |

Telah terjadi praktik Deforestasi kurun waktu 1990–2023: ±67.000 hektar hutan hilang di seluruh wilayah konsesi. Total hutan tanaman ekaliptus sejak era Indorayon lebih dari 72.000 Hektar.

- Krisis Air dan Rusaknya Daerah Tangkapan Air Danau Toba

Konversi besar-besaran hutan alam ke eukaliptus menyebabkan kerusakan serius pada sistem hidrologi kawasan. Tanaman eukaliptus dikenal rakus air. Penanaman dalam skala luas oleh PT TPL di kawasan hulu berdampak pada mengeringnya sungai-sungai kecil dan rusaknya daerah tangkapan air (DTA) Danau Toba.

Sekitar 36.500 hektare dari konsesi PT TPL berada di DTA Danau Toba—wilayah yang semestinya menjadi zona lindung untuk menjaga suplai air bersih. Ratusan sungai dan ribuan anak sungai rusak dan mengering. Wilayah seperti Huta Napa, Natinggir, dan Natumingka kini kesulitan air bersih, irigasi sawah terganggu, dan banyak lahan pertanian ditinggalkan.

- Banjir Bandang dan Bencana Ekologis Berulang

Kerusakan ekologis tidak berhenti di hulu. Di wilayah hilir, masyarakat kerap menghadapi banjir bandang, longsor, dan pencemaran. Di Bulu Silape, Natumingka, Buntu Mauli, Sihotang, hingga Parapat, bencana terus datang, menyebabkan kematian, kerusakan rumah, hilangnya sawah, serta hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Dalam kurun waktu 1983–2025, setidaknya sepuluh bencana besar tercatat dengan dampak signifikan. Limbah dari pabrik juga beberapa kali mencemari sungai, menyebabkan ikan mati dan sawah gagal panen. Di satu sisi, perusahaan menanam eukaliptus sebagai bahan baku industri, namun di sisi lain masyarakat kehilangan akses terhadap tanah, air, dan ruang hidup yang sehat.

Tabel 2: Korban bencana Ekologis sejak 1983-2025

| No | Lokasi | Waktu | Jenis Bencana | Dampak Utama |

| 1 | Sianipar | Agustus 1987 | Longsor | 13 orang meninggal |

| 2 | Natumingka | 7 Okt 1987 | Longsor | 18 orang meninggal |

| 3 | Bulu Silape, Mauli, Sabungan | 25 Nov 1989 | Longsor | 14 meninggal, 5 rumah hancur, 30 ha sawah rusak |

| 4 | Sungai Asahan | 9 Ags 1988 | Limbah jebol | 1.440 m³ limbah cemari sungai; ikan mati; sawah gagal panen; penyakit kulit |

| 5 | Pabrik TPL | 5 Nov 1993 | Ledakan boiler/klorin | Pencemaran udara; ternak mati |

| 6 | Sungai Asahan | 2 Mar 1994 | Limbah jebol (ulang) | Dampak sama seperti 1988 |

| 7 | Sihotang | 31 Jan 2023 | Longsor | 1 meninggal; lahan pertanian rusak parah, dan rumah hancur |

| 8 | Parapat | Tahun 2018, 2021, 2025 | Longsor & Banjir Bandang | 11 rumah rusak berat; 138 KK terdampak |

| 9 | Buntu Mauli | Tahun 2019 | Longsor | 1 meninggal; 5 rumah hancur; lahan, ternak, dan infrastruktur rusak parah. |

| 10 | Lembah Bakkara (4 desa) | 14 Nov 2023 | Banjir Bandang | Puluhan hektar sawah rusak; rumah-rumah terendam dan rusak berat |

- Pelanggaran Regulasi dan penyalahgunaan Izin

Izin konsesi PT TPL tidak hanya mencakup kawasan hutan produksi, tetapi juga merambah ke kawasan lindung dan Areal Penggunaan Lain (APL). Dalam izin terbaru yang dikeluarkan pemerintah pada 2020, lebih dari 33.000 hektare lahan berada di luar peruntukan HTI. Bahkan, sekitar 11.000 hektare di antaranya berada di hutan lindung.

Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip konservasi. Hutan lindung seharusnya menjadi benteng alami dari kerusakan ekosistem, bukan dijadikan ladang monokultur industri. Pemerintah dinilai gagal dalam menegakkan batas antara konservasi dan eksploitasi.

Tabel 2. Izin terbaru TPL (2020) dalam hutan lindung dan APL (hektare).

| Sektor | Hutan Lindung | Areal Penggunaan Lain | ||

| Luas Izin | Luas kebun

Kayu |

Luas Izin | Luas kebun

Kayu |

|

| Aek Nauli | 1.133 | 305 | 99 | 77 |

| Aek Raja | – | – | 8.376 | 308 |

| Habinsaran | 273 | 50 | 1.189 | 751 |

| Padang Sidempuan | 706 | – | 9.599 | 234 |

| Sarulla | – | – | – | – |

| Tele | 9.121 | 3.305 | 2.770 | 989 |

| Total | 11.232 | 3.660 | 22.033 | 2.360 |

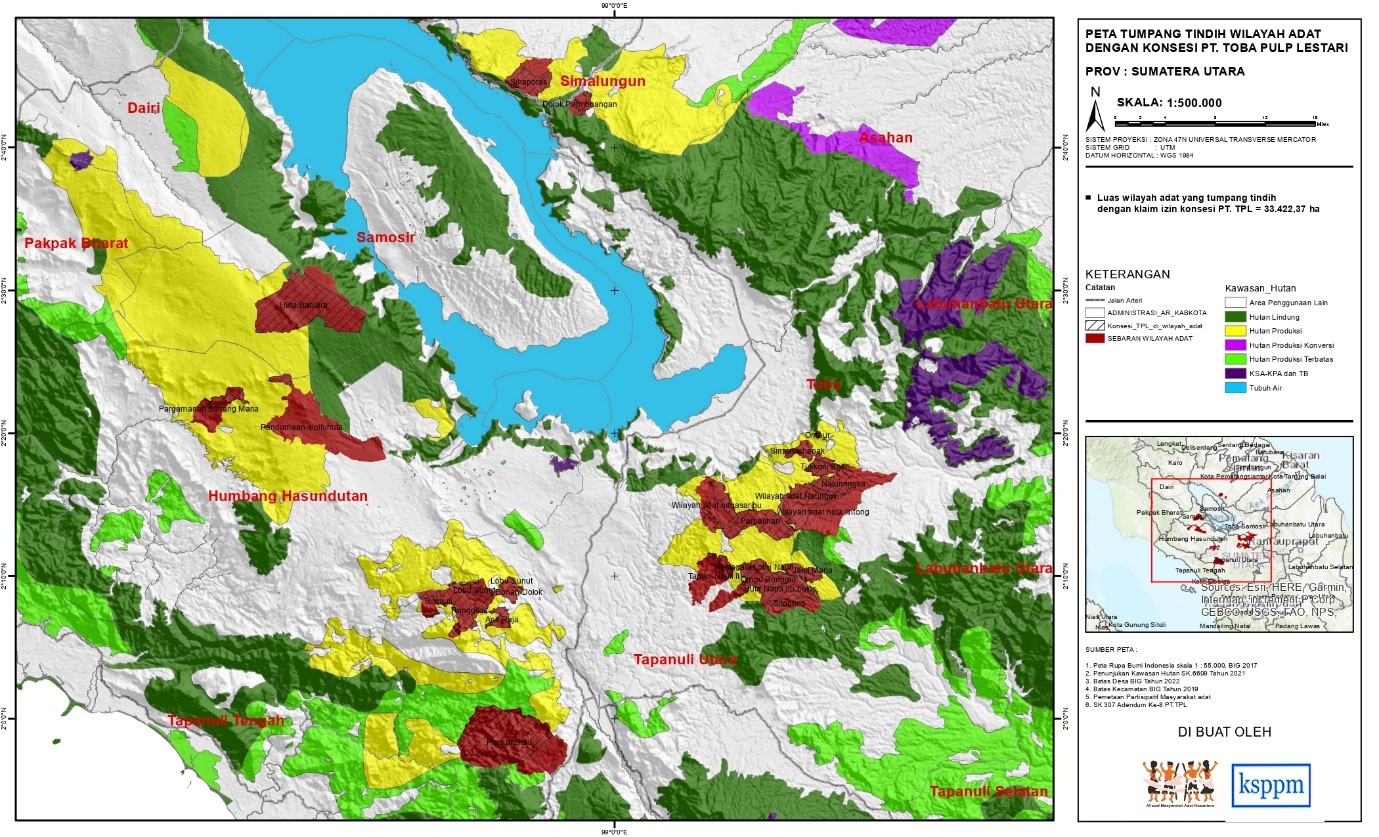

- Perampasan wilayah Adat dan Meningkatnya Konflik Agraria

Salah satu sumber utama konflik adalah klaim negara atas wilayah adat sebagai “kawasan hutan negara”, yang kemudian diberikan kepada korporasi. Tercatat 203 desa adat yang wilayahnya tumpang tindih dengan konsesi PT TPL, dan 23 di antaranya telah terdokumentasi mengalami konflik terbuka.

Konflik ini bukan hanya soal batas wilayah. Bagi masyarakat Batak, tanah adalah identitas. Kehilangan tanah berarti kehilangan akar budaya dan martabat. Dalam banyak kasus, masyarakat dianggap ilegal di tanah yang telah mereka tinggali selama puluhan bahkan ratusan tahun.

- Retaknya Relasi Sosial dan Komunitas Adat

Kehadiran TPL di wilayah adat turut menghancurkan tatanan sosial yang telah mengakar dalam budaya Batak. Dengan strategi perekrutan tokoh adat, pembagian bantuan, dan pemberian pekerjaan, perusahaan berhasil menciptakan perpecahan di tubuh komunitas.

Lebih dalam dari sekadar konflik terbuka, kehadiran TPL juga merusak struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat adat Batak. Dengan membagi bantuan, merekrut sebagian warga sebagai buruh atau kontraktor, perusahaan menciptakan jurang pemisah di dalam komunitas.

Di berbagai kampung seperti Natinggir, Natumingka, Huta Lintong, dan Sihaporas, muncul perpecahan antara kelompok “pro perusahaan” dan kelompok “penolak konsesi”. Keluarga terbelah, gereja terpisah, bahkan dalam beberapa kasus anak dan orang tua saling bermusuhan karena perbedaan sikap terhadap TPL.

Dalam adat Batak, nilai gotong-royong (marsiadapari), musyawarah, dan kebersamaan adalah landasan hidup komunitas. Namun kehadiran TPL dengan pendekatan eksploitatif dan manipulatif, menjadikan nilai-nilai itu luntur. Desa yang dulu solid kini rapuh, relasi sosial yang harmonis menjadi tegang dan penuh kecurigaan

- Eksploitasi Buruh dan Kemitraan yang Merugikan Petani

Ribuan Buruh Harian Lepas (BHL) di bawah TPL bekerja tanpa kontrak tetap, tanpa perlindungan hukum, dan tinggal dalam barak-barak kumuh. Mereka mendapat upah rendah—sekitar Rp 80.000 per hari—tanpa tunjangan, tanpa cuti, dan tanpa akses layak terhadap fasilitas dasar.

Di sisi lain, skema Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) yang dijanjikan kepada petani justru menjadi jebakan. Hasil panen dibagi secara tidak adil, harga kayu ditentukan sepihak, dan banyak petani hanya memperoleh Rp 60.000–200.000 per bulan setelah menunggu bertahun-tahun. Kerugian ekologis dan ekonomi jauh lebih besar dari janji keuntungan perusahaan.

Tabel 3: klasifikasi upah dan penerimaan BHL

| Komponen | Penjelasan |

| Upah Harian | Rp 80.000–85.000 sejak 2021 |

| Upah Bulanan Maksimal | Sekitar Rp 2.125.000 + 10 kg beras + 1 kaleng susu |

| Pemotongan Upah | BPJS Ketenagakerjaan Rp 53.372, meski sebagian tidak terdaftar |

| Tidak Ada | THR, cuti melahirkan/sakit, jaminan hari raya, tunjangan kerja |

| Denda Kerja | Rp 50.000/pohon jika salah semprot menyebabkan pohon mati |

| Upah Penebang | Rp 10.000/ton kayu, tanpa lembur, makan, atau bonus |

Tabel 4: Fasilitas BHL di rumah hunian.

| Aspek | Kondisi Nyata |

| Atap & Dinding | Seng berkarat, papan buram |

| Ukuran Barak | 4×5 meter, tanpa sekat dan dapur |

| Sanitasi | Mandi terbuka, tanpa toilet layak |

| Fasilitas Hiburan | Tidak ada TV, radio, kendaraan |

| Peralatan Memasak | Sederhana, gunakan kayu bakar |

| Listrik | 1 meteran untuk 4 rumah, bayar patungan |

Tabel 5: Skema PKR TPL dengna Masyarakat

| Nama Mitra | Luas Lahan (Ha) | Tahun Panen | Tonase/Ha | Harga per Ton (Rp) | Nilai Panen Total (Rp) | Hasil per Tahun | Hasil per Bulan | Status Kepemilikan |

| Op. Iren | 70 | 2019 | 40 ton | 60.000 | 168.000.000 | Dibagi 20 orang Rp. 2.400.000 /tahun | Di bagi 20 orang

Rp. 200.000 |

Milik Keluarga |

| Jusman | 5 | 2020 | 33 ton | 75.000 | 12.375.000 | 2.475.000/tahun | Rp.206.250 | Pribadi |

| Anton | 2 | 2018 | 30 ton | 60.000 | 3.600.000 | 720.000/tahun | Rp. 60.000 | Pribadi |

| Jean | 2 | 2018 | 30 ton | 60.000 | 3.600.000 | 720.000/tahun | Rp. 60.000 | Pribadi |

| Wardi | 3 | 2021 | 40 ton | 75.000 | 9.000.000 | 1.800.000/tahun | Rp. 150.000 | Pribadi |

- Ketimpangan Dana CSR dan Citra yang Menipu

Meski PT TPL mencatatkan dana CSR hingga Rp 13 miliar untuk delapan kabupaten, jumlah itu jauh dari cukup untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan. CSR digunakan lebih sebagai alat membangun citra sosial daripada menjawab persoalan struktural seperti konflik lahan, krisis air, dan eksploitasi buruh.

Program-program CSR tidak menyentuh akar persoalan. Alih-alih membangun dialog atau pemulihan, CSR digunakan untuk memperhalus wajah industri yang merusak dari dalam.

- Kekerasan, kriminalasasi, dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat

Seiring dengan meluasnya penolakan masyarakat terhadap konsesi PT TPL, negara dan aparat keamanan justru kerap berdiri di sisi perusahaan. Dalam banyak kasus, masyarakat adat yang mempertahankan wilayahnya mengalami intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan fisik.

Sejak 1998 hingga 2025, sedikitnya 470 orang menjadi korban pelanggaran HAM terkait konflik dengan PT TPL. Sebanyak 260 orang dikriminalisasi, diperiksa polisi, dan banyak yang dijatuhi hukuman. Sebanyak 208 orang mengalami kekerasan fisik, dan 2 orang kehilangan nyawa akibat peluru.

Modus kriminalisasi ini sering dimulai dari laporan perusahaan terhadap masyarakat yang menolak pembukaan lahan. Banyak dari mereka dituduh mengganggu investasi, mencuri kayu, atau merusak aset perusahaan, meskipun mereka hanya berusaha mempertahankan hutan adatnya sendiri. Proses hukum kerap tidak adil dan meminggirkan suara komunitas adat.

Bentuk kekerasan juga tidak selalu berupa kekerasan fisik langsung. Banyak warga mengalami tekanan psikologis, pengusiran, serta pembatasan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi ruang hidup mereka. Bahkan, kehadiran aparat bersenjata di sekitar kampung sering kali menjadi teror tersendiri bagi masyarakat.

Tabel 6: Daftar korban pelanggaran HAM oleh PT.IIU/PT.TPL

| Status | Jumlah Korban | Keterangan |

| Kriminalisasi | 260 Orang | Diperiksa di kantor polisi dan menjadi tersangka dan sebagian besar divonis bersalah |

| Kekerasan Fisik | 208 Orang | Mengalami kekerasan fisik yang mengakibatkan luka dan rasa trauma |

| Meninggal Dunia | 2 Orang | Ditembak peluru |

| Total | 470 orang |

Sumber: Data laporan KSPPM dan AMAN Tano Batak