Sektor pertanian memegang peran krusial dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Samosir, tecermin dari kontribusinya yang besar terhadap PDRB daerah. Namun, dalam tiga tahun terakhir, kontribusi tersebut mengalami penurunan dan laju pertumbuhan yang melambat. Penurunan dan perlambatan ini beriringan dengan menurunnya persentase penduduk yang bekerja di sektor lapangan usaha pertanian. Hal ini berpotensi mengancam ketahanan pangan lokal. Minimnya jaminan kesejahteraan dan perlindungan petani turut mempengaruhi penurunan tersebut. Gagal panen menjadi tantangan terbesar pada masa kemarau sekitar empat bulan terakhir karena hasil produksi tidak mampu mengembalikan modal awal petani. Percepatan penerbitan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perda P3) menjadi harapan untuk mengakomodasi kebutuhan petani, termasuk dalam menghadapi situasi darurat.

Di sisi lain, di tengah pendapatan yang kian menipis, kekeringan dan krisis air bersih memaksa petani semakin menambah beban pengeluaran untuk membeli air layak konsumsi. Lebih jauh, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas sering menjadi pihak yang paling terdampak paling parah di masa kekeringan. Oleh karena itu, percepatan dan prioritas pembangunan penyediaan air bersih harus dipandang bukan semata sebagai pemenuhan pasokan air, tetapi sebagai wujud inklusivitas dan pemerataan yang menjamin hak setiap warga—tidak hanya kelompok petani—sebagaimana cita-cita dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Sektor Pertanian: Penggerak Ekonomi Lokal

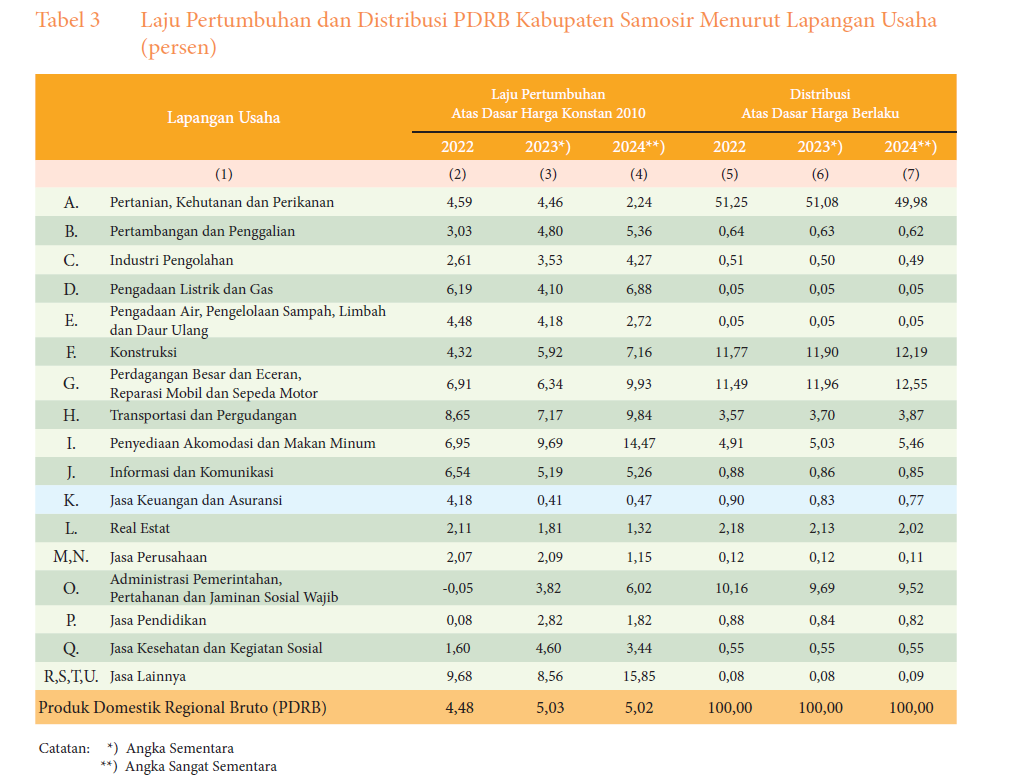

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024 mencapai 5,02 persen. Mengalami perlambatan sebesar 0,01 persen bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2023 sebesar 5,03 persen (BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2024).

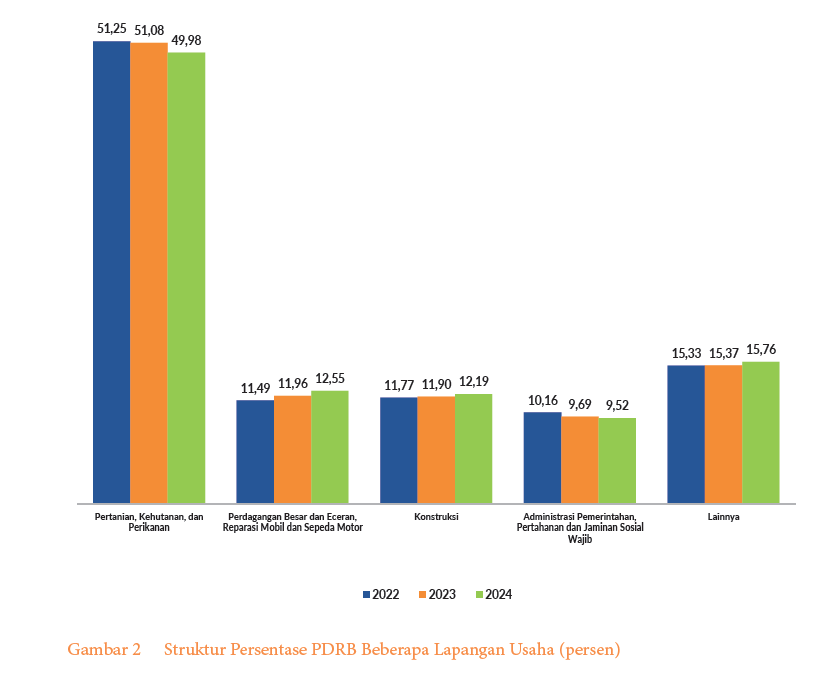

Lapangan usaha yang memiliki peran dominan atau berkontribusi besar terhadap PDRB 2024 Kabupaten Samosir ialah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 49,98 persen. Meski tergolong tinggi, tetapi tren selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2022 mencapai angka 51,25 persen, kemudian menurun pada tahun 2023 di angka 51,08 persen, dan data terakhir, merosot di angka 49,98 persen pada tahun 2024. Kemerosoton sektor pertanian mengancam perputaran ekonomi yang perlahan melambat. Bahkan, pertumbuhan sektor pertanian di tahun 2024 hanya sebesar 2,24 persen, tertinggal jauh dibandingkan dengan pertumbuhan sektor Jasa Lainnya yang mencapai angka 15,85 persen, walaupun kontribusinya terhadap PDRB tergolong kecil.

Sumber: BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2024

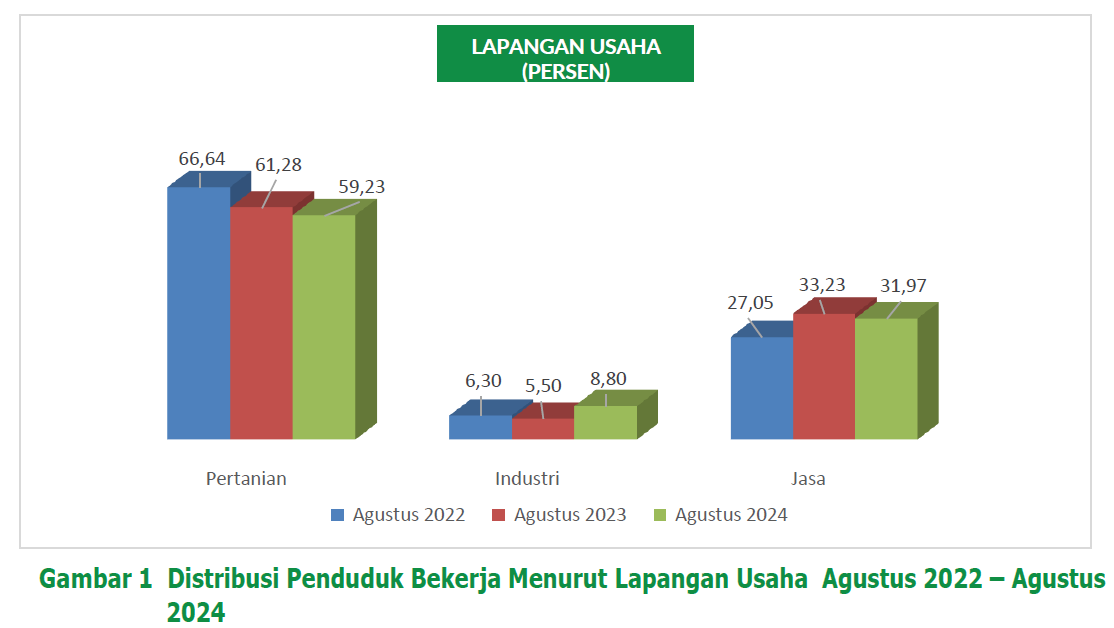

Berdasarkan dominasi pekerjaan penduduk Samosir, distribusi pekerjaan penduduk mayoritas berasal dari lapangan usaha pertanian cukup tinggi. Mencapai lebih dari setengah lapangan usaha yang ada di Kabupaten Samosir, yakni sebesar 59,23 persen. (BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir 2024). Namun, lagi-lagi kecenderungan jumlah persentase yang bekerja di sektor ini selama 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2022 sebesar 66,64 persen, kemudian berkurang pada tahun 2023 menjadi 61,28 persen. Jika penurunan minat di sektor ini kian berlanjut maka ketahanan pangan lokal akan terancam. Fakta ini menggambarkan perhatian pemerintah daerah menurun dalam mendorong kemandirian pangan lokal. Hal ini berbanding terbalik dengan misi pemerintah pusat yang gencar menyuarakan swasembada pangan.

Sumber: BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2024

Jika dilihat dengan seksama, jumlah eksekutor di sektor lapangan usaha pertanian juga semakin menurun. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB kurun waktu 3 tahun terakhir. Dengan kata lain, sektor pertanian memiliki daya tawar dan posisi yang kuat sebagai penggerak ekonomi utama secara agregat di wilayah Kabupaten Samosir. Jika minat terhadap sektor pertanian menurun, maka akan mengganggu perputaran ekonomi daerah Samosir.

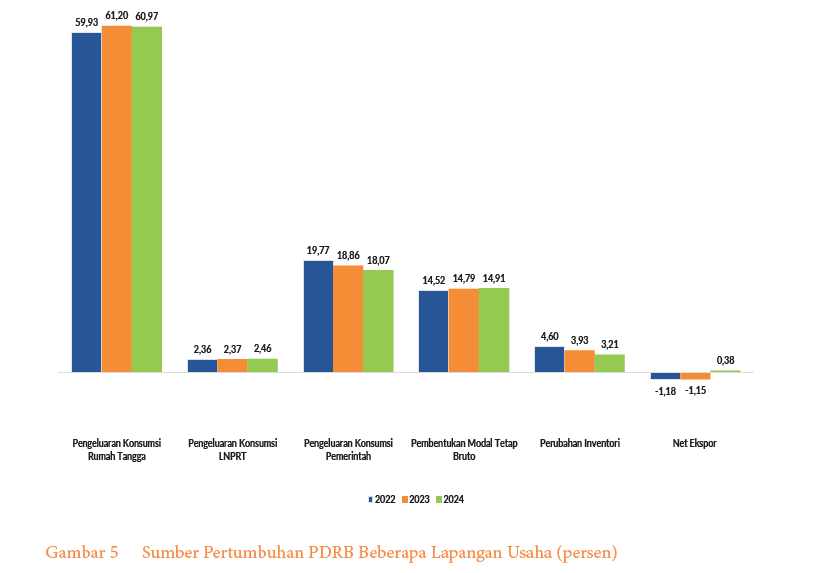

Jika beralih melihat dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Kabupaten Samosir menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku (ADHK) tahun 2024, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) yang mencakup separuh PDRB Kabupaten Samosir, yaitu sebesar 60,97 persen. Tren tiga tahun terakhir tidak terlalu jauh berbeda, rata-rata berada di angka 60 persen.

Sumber: BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2024

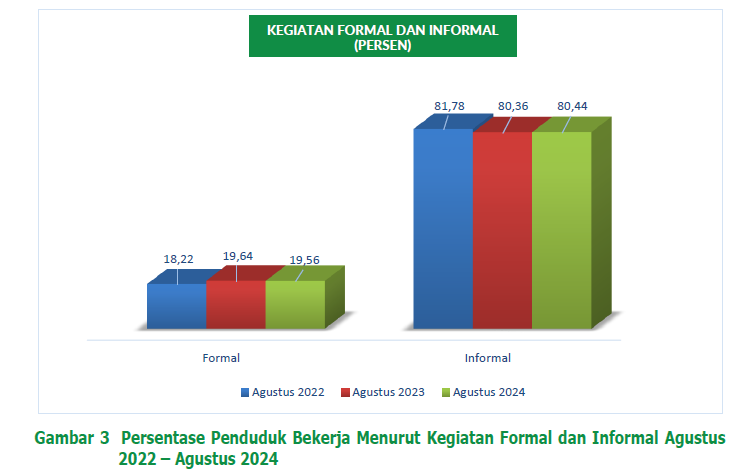

Dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa dari segi pengeluaran terhadap PDRB Samosir, pengeluaran didominasi dari kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sebagaimana diketahui bahwa pekerjaan dari penduduk Samosir didominasi oleh para pekerja informal mencapai 80,44 persen. Meskipun akumulasi sektor informal yang dimaksud tidak semua adalah bekerja di sektor pertanian, namun jika berkaca kembali dari dominasi pekerjaan penduduk yang berasal dari lapangan usaha sektor pertanian, maka dapat dilihat bahwa keran penggerak ekonomi terhadap PDRB, baik kontribusi maupun pengeluaran, secara umum didorong oleh corong pertanian. Berangkat dari data-data tersebut, desakan meminta perhatian yang lebih besar pada sektor pertanian bukanlah tanpa alasan dan dampak. Sektor pertanian jelas mempengaruhi pergerakan ekonomi lokal secara menyeluruh di Kabupaten Samosir.

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir Agustus 2024

Musim Kemarau: Kerugian Gagal Panen dan Desakan Kebutuhan Air Bersih

Petani di Samosir menghadapi beragam persoalan yang bersifat kronis, mulai dari mahalnya input pertanian seperti benih dan pupuk, serangan hama, keterbatasan infrastruktur, fluktuasi harga pasar hingga risiko gagal panen. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah gelombang gagal panen massal akibat musim kemarau berkepanjangan. Kekeringan yang berlangsung sekitar empat bulan telah merusak lahan pertanian, membuat tanaman tidak berproduksi optimal, dan memicu kerugian besar bagi petani.

Dolan Dora br Simbolon, petani di Desa Lintongnihuta, Kec. Ronggurnihuta, menggambarkan kerugian ini secara nyata. Untuk menanam jagung di lahan seluas enam rante, ia mengeluarkan modal sekitar Rp2.300.000 untuk bibit, pupuk, kompos, dan upah kerja. Dalam kondisi normal, hasil panennya mencapai 2 ton, namun kali ini hanya 200 kg, dengan harga jual Rp5.000 per kg. Pendapatan yang diperoleh—sekitar Rp1.000.000—tidak cukup menutup modal. Komoditasnya yang lain seperti cabai rawit juga terdampak, dari biasanya 500 kg per tiga bulan, kini hanya 10 kg dalam dua bulan terakhir. Situasi ini menegaskan betapa rentannya posisi petani tanpa adanya jaminan maupun perlindungan, sehingga tidak heran jika sektor pertanian perlahan-lahan ditinggalkan karena minimnya prospek kesejahteraan.

Masalah ini menuntut kehadiran negara untuk memberikan solusi struktural. Persoalan-persoalan yang bersifat sistemik memerlukan intervensi langsung pemerintah. Salah satu langkah mendesak adalah percepatan lahirnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perda P3). Di Samosir, Perda P3 sudah di tahap penyusunan Naskah Akademik, krisis gagal panen saat ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahkan petani itu sendiri bahwa regulasi ini sangat penting untuk upaya pemulihan dan menjaga kestabilan ketahanan pangan lokal.

Di samping kerugian hasil pertanian, para petani juga semakin dibebani oleh penambahan pengeluaran akibat krisis air bersih. Kebutuhan konsumsi air bersih harus dibeli. Sumber pendapatan yang hampir nihil memaksa mereka mengeluarkan biaya tambahan. Petani harus merogoh kantong sebesar Rp100.000-150.000 per drum/balteng, yang berisi 1000 liter air. Jika tidak membeli, maka mereka harus berjalan kaki di hutan mencari sumber mata air untuk kebutuhan minum dan memasak. Seperti anak-anak dari Mak Glori Sinaga, yang juga berlokasi di Lintongnihuta. Anak-anaknya harus menyusuri, mendaki, dan menuruni hutan selama kurang lebih 30 menit pulang-pergi hanya untuk mengambil air dari sumber terdekat. Sementara untuk kebutuhan mandi dan mencuci, mereka memberdayakan air dari kubangan galian alat berat—yang disebut “Pea”—sebagai sumber air alternatif. Kubangan ini dibuat secara swadaya oleh masyarakat di sejumlah titik sebagai upaya bertahan di tengah kekeringan yang berkepanjangan.

Dok: Susi Halawa

Hal serupa dialami Mak Clara Sinaga, warga Desa Sijambur, Kec. Ronggurnihuta. Ibu tiga anak ini mengandalkan Pea Dolok Natorus sebagai sumber air untuk mandi dan mencuci. Jaraknya memang dekat—sekitar 20 meter dari rumah—namun kualitas airnya jauh dari layak. Air di kubangan tersebut keruh, kotor, dan berminyak. Meski demikian, tidak ada pilihan lain selain tetap memanfaatkannya. Pea ini digunakan warga untuk berbagai keperluan, mulai dari mencuci piring dan pakaian, mandi, hingga tempat bermain air bagi anak-anak. Karena aktivitas mencuci dilakukan langsung di dalam pea, air bekas cucian pun kembali bercampur ke dalamnya. Uniknya sejauh ini warga merasa tidak mengalami gangguan kesehatan yang berarti. Meski saat ini belum tampak tanda-tanda gangguan kesehatan fisik secara langsung, namun potensi risiko kesehatannya tetap tinggi dan perlu diantisipasi sejak dini.

Dok: Susi Halawa

Dok: Susi Halawa

Dok: Susi Halawa

Krisis air bersih bukan sekedar masalah keterbatasan pasokan, tetapi juga memicu dampak turunan yang kompleks, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dalam budaya patriarki, perempuan acapkali memikul beban terbesar—bertanggung jawab mengambil air, memasak, mencuci, menjaga kebersihan anak, sekaligus memenuhi kebutuhan spesifik biologis khusus, seperti kebersihan saat menstruasi, kehamilan, persalinan, dan masa nifas—semuanya dikerjakan sendiri. Anak-anak pun terancam: kekurangan air dan konsumsi air yang tercemar dapat menghambat kesehatan serta perkembangan fisik dan kognitif mereka. Lansia dengan fisik yang lemah dan rentan penyakit, kesulitan berjalan jauh atau mengangkat jerigen air, sehingga rawan dehidrasi dan mudah terserang penyakit ketika air yang dikonsumsi tidak layak. Penyandang disabilitas menghadapi hambatan ganda: akses menuju sumber air atau fasilitas sanitasi kerap sulit, tidak ramah disabilitas, dan ketergantungan pada bantuan orang lain bisa terputus sewaktu-waktu. Dengan demikian, krisis air bersih memperdalam ketimpangan dan memperparah kerentanan sosial yang sudah ada.

Krisis air bersih di Samosir bukanlah persoalan baru, melainkan masalah kronis yang terus berulang dari tahun ke tahun. Respons pemerintah dan sebagian legislator pun cenderung bersifat rutin dan dangkal: sebatas mendistribusikan air bersih dalam jumlah terbatas, dengan jangkauan yang tidak merata, tanpa upaya serius untuk mengatasi akar permasalahan secara berkelanjutan. Secara kebijakan, ketersediaan air bersih dan sanitasi merupakan kewajiban negara yang bersifat mutlak. Indonesia telah meratifikasi komitmen global pembangunan berkelanjutan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang secara tegas tercantum dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. SDGs, khususnya tujuan ke-6 tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak, menjadi landasan hukum sekaligus mandat bagi Pemerintah Kabupaten Samosir untuk memastikan pemenuhan masyarakat atas air bersih. Landasan ini dipertegas melalui Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mewajibkan integrasi SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan daerah. Pemkab Samosir sendiri telah mengadopsinya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun dan menurunkannya ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan. Dengan demikian, penyediaan air bersih dan sanitasi layak bukan hanya hak kelompok tertentu seperti petani, melainkan hak mendasar seluruh masyarakat Samosir. Oleh karena itu, krisis air bersih harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam dalam agenda pembangunan daerah, mengingat air merupakan kebutuhan manusia yang hakiki.